我が家ではサーキュレーターを使用していますが、最近は調子が悪く回転が少し遅いような気がしていました。

同じものを2台所有しており、もう1台も調子が悪くスイッチを入れても動かなくなってしまったので今年の夏に分解してメンテナンスしました。

おそらく同じ原因だろうと思ったので、清掃もかねて分解してメンテナンスすることに。

1.分解開始!!

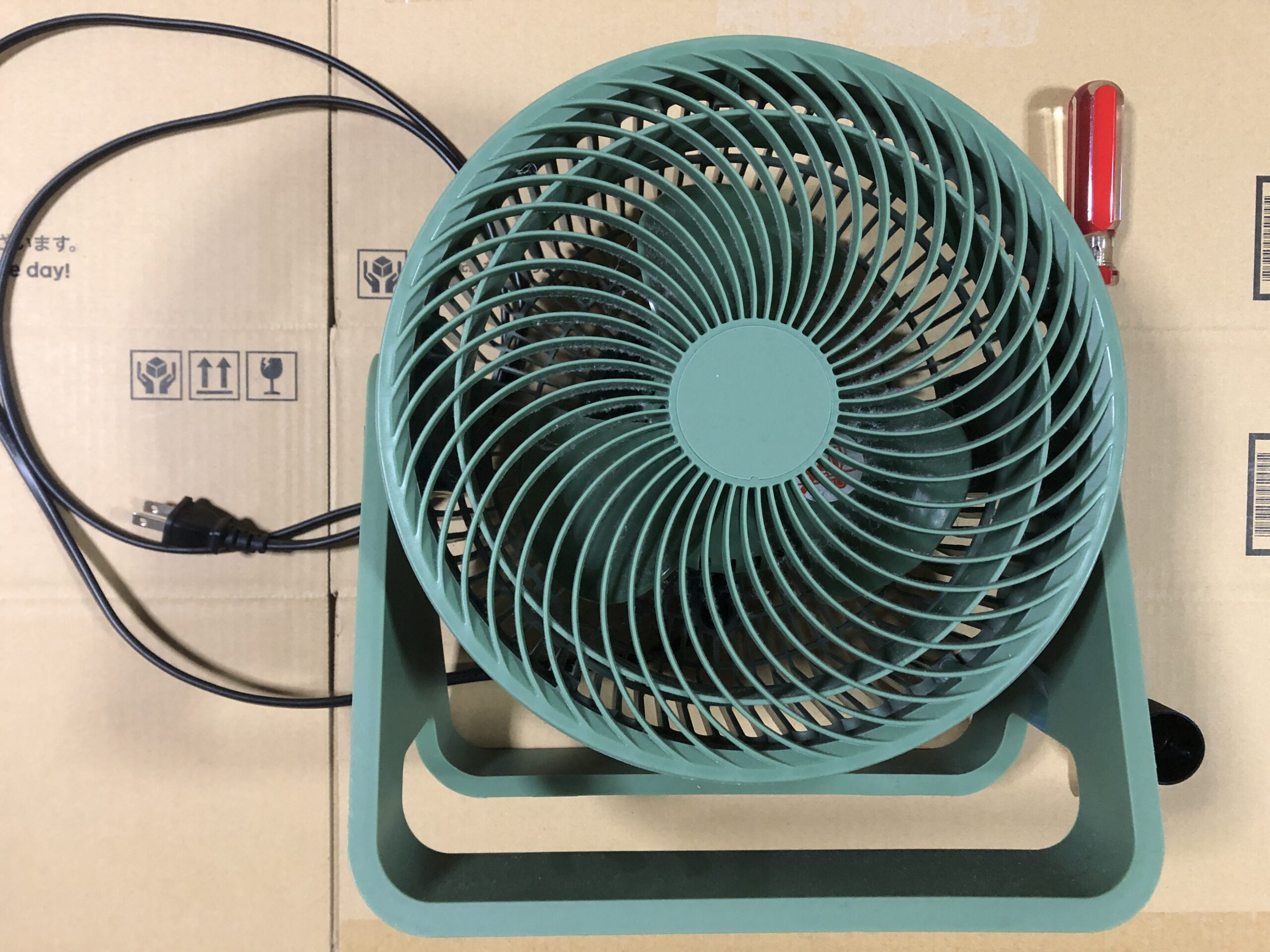

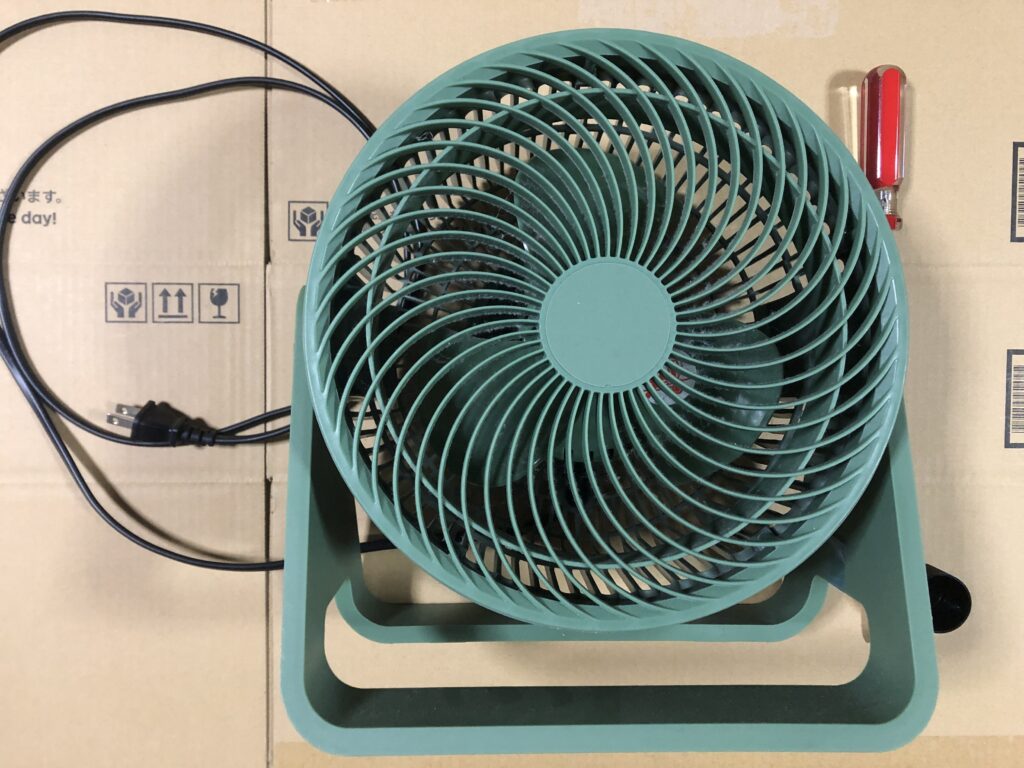

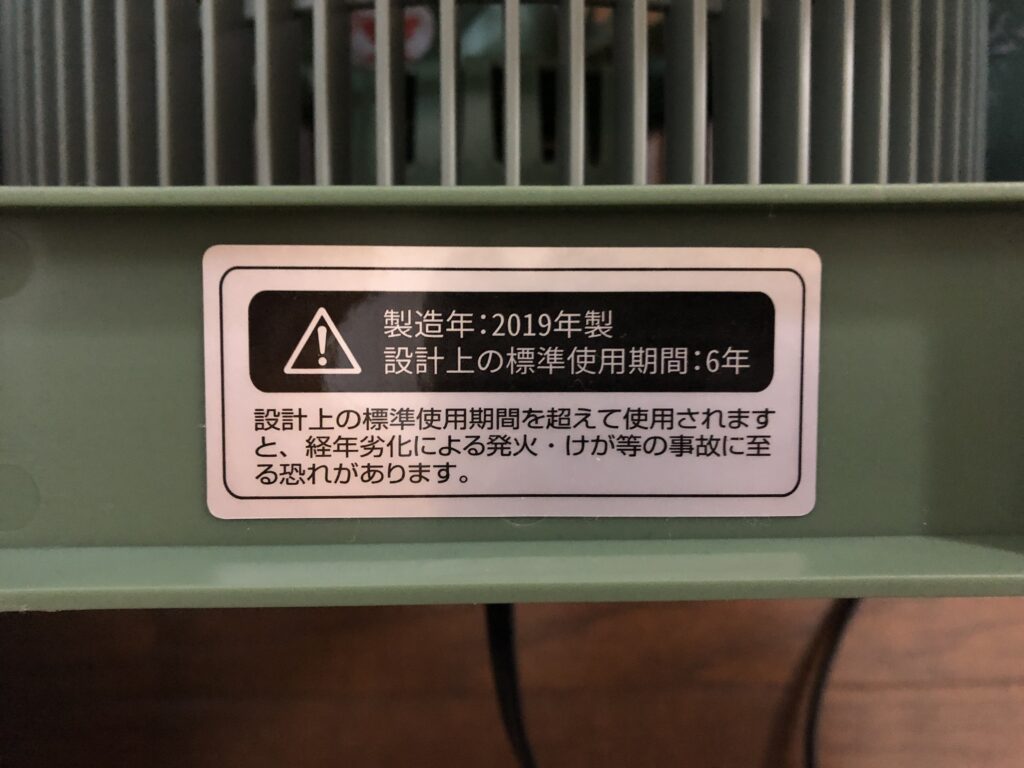

調子の悪いサーキュレーターはこちら。2019年製みたいです。

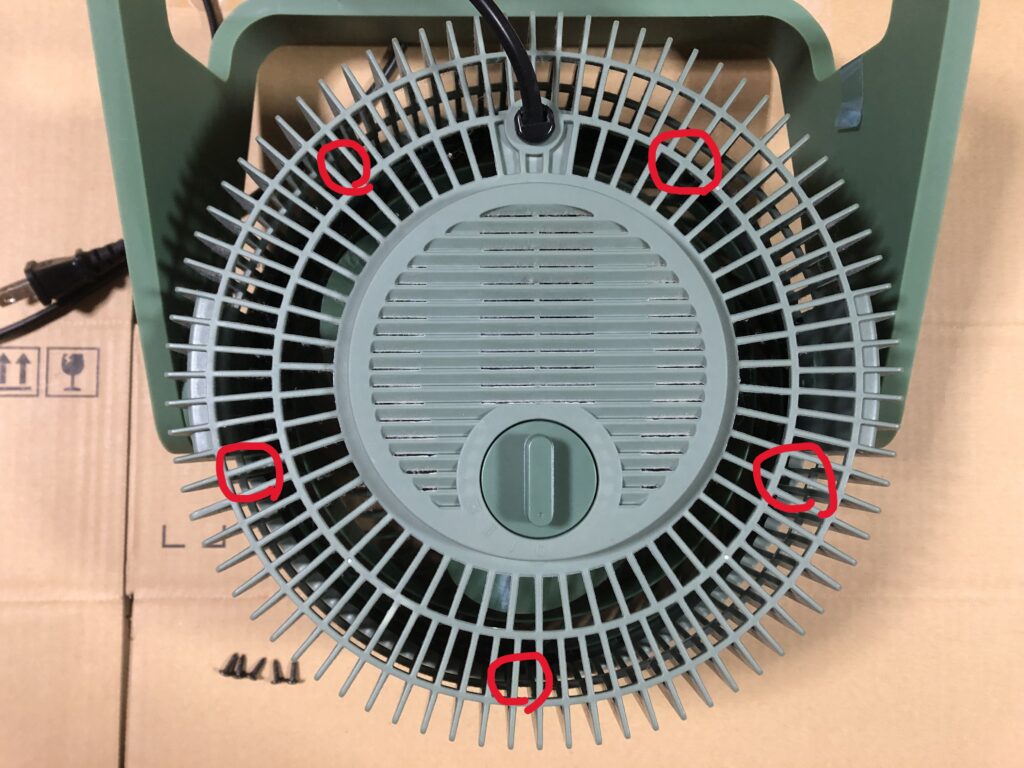

分解するにはまず、表のカバーを取ります。

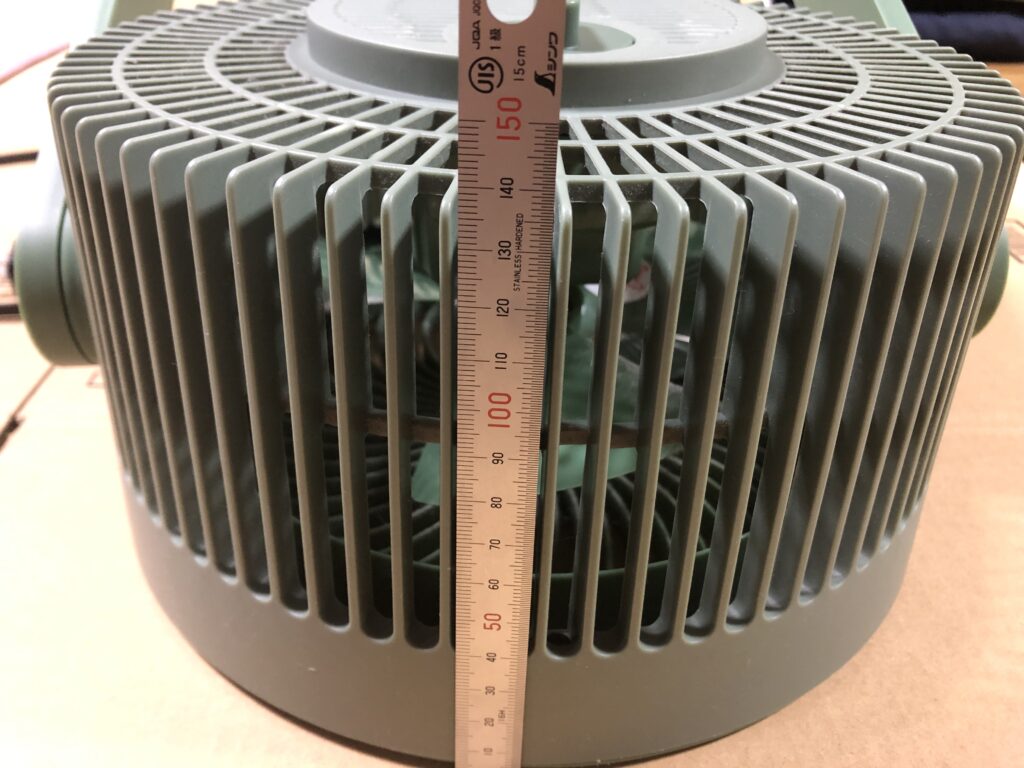

その為にはひっくり返して、奥まったところにあるビスを外すのですが、ドライバーの形状によっては入らないかもしれません。サーキュレーターの厚みが約14cmあるので、長めのドライバーが必要になります。

ビスが5本あるので全部外すと表のカバーがポロっと取れます。カバーを取ったら羽根も取りましょう。羽根のネジは逆ネジになっているので注意が必要です。時計回りで緩みます。羽根にホコリがスゴイ・・・。

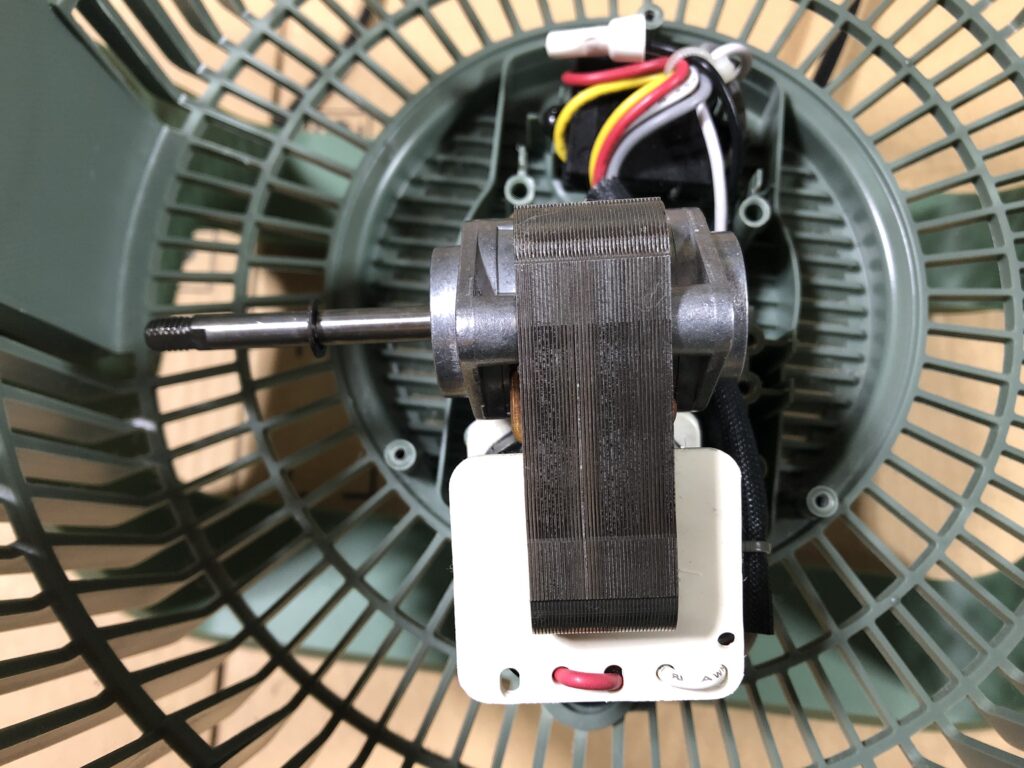

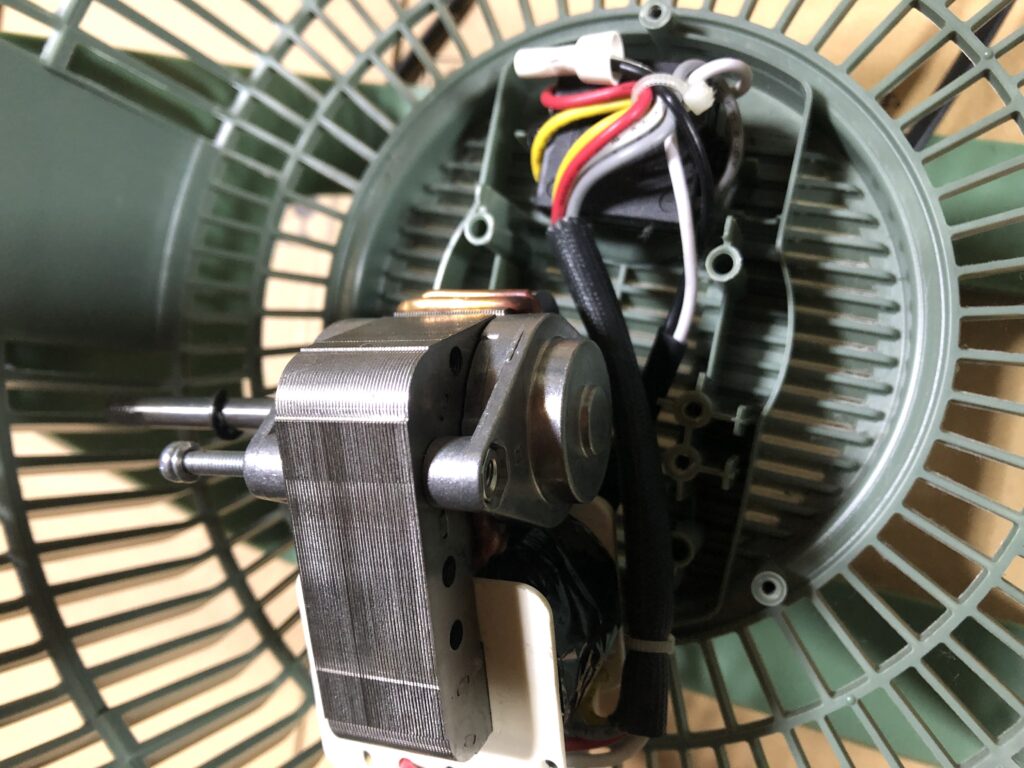

羽根を取ったら次はモーターのカバーを外します。ネジ3本ですね。外すとモーターとご対面。

モーターのみ外したいのですが、外すことはできても元に戻せなくなるので筐体さら外します。

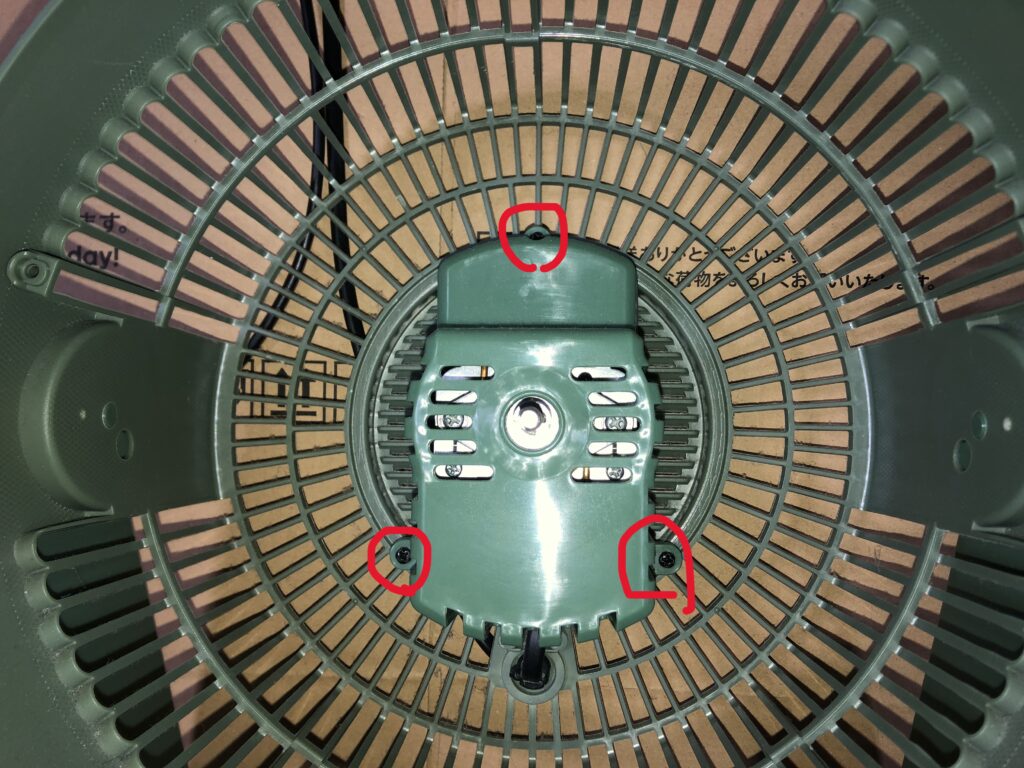

モーターは青い矢印で、筐体は赤い矢印です。赤い矢印のネジ4本を外すと四角い筐体がごっそり取れます。

これ以上分解しようとすると、スイッチを取り外してはんだを取って・・・と面倒なのでこの状態でモーターを外します。青矢印2本で外れます。

2.調子の悪い原因はこれだ!

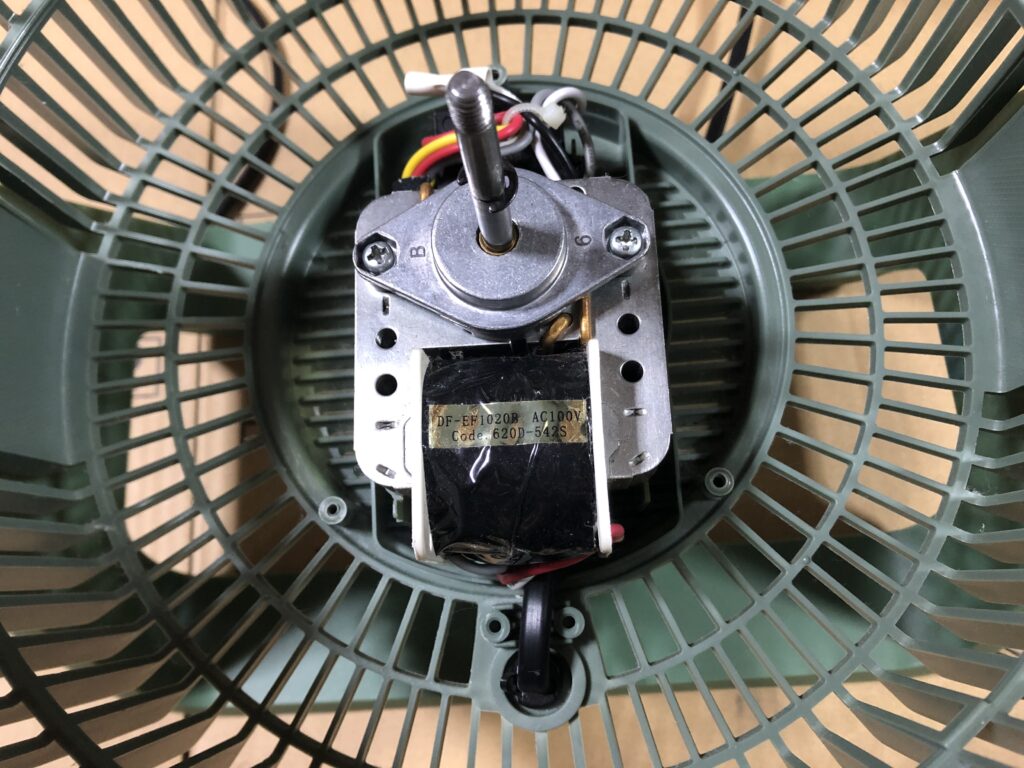

さて、ようやくモーターが取れました。もう調子の悪い原因は予想つきますよね?

そうです。モーターの軸受です。おそらく油切れや汚れで動きが重くなっているのだと思います。

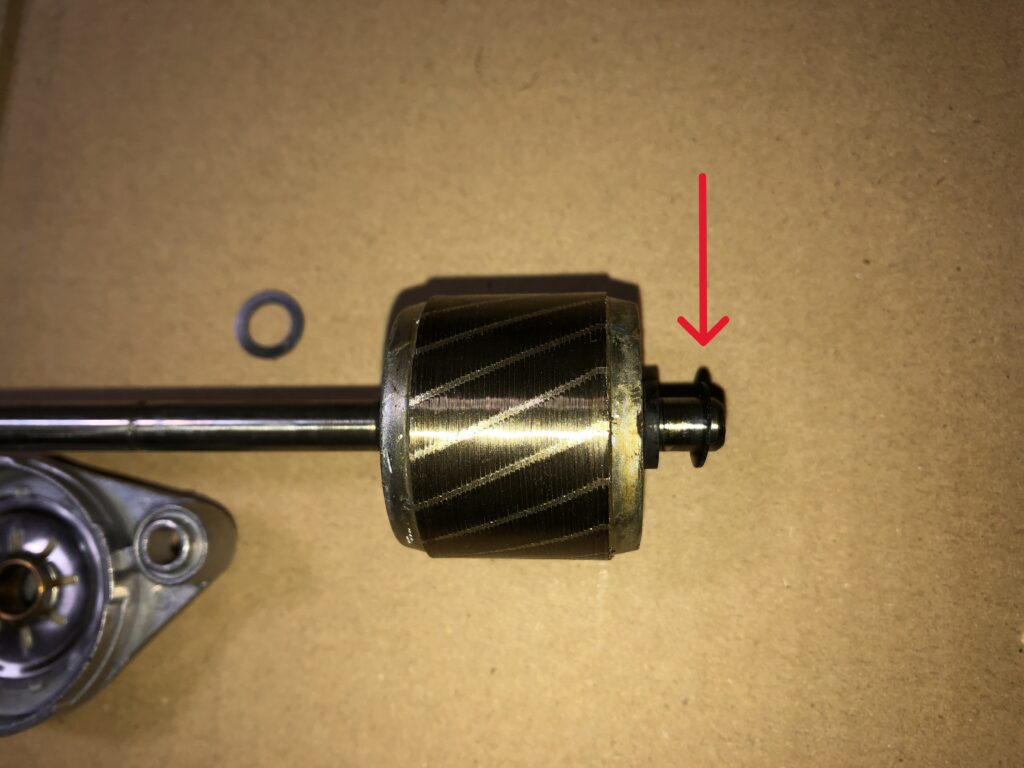

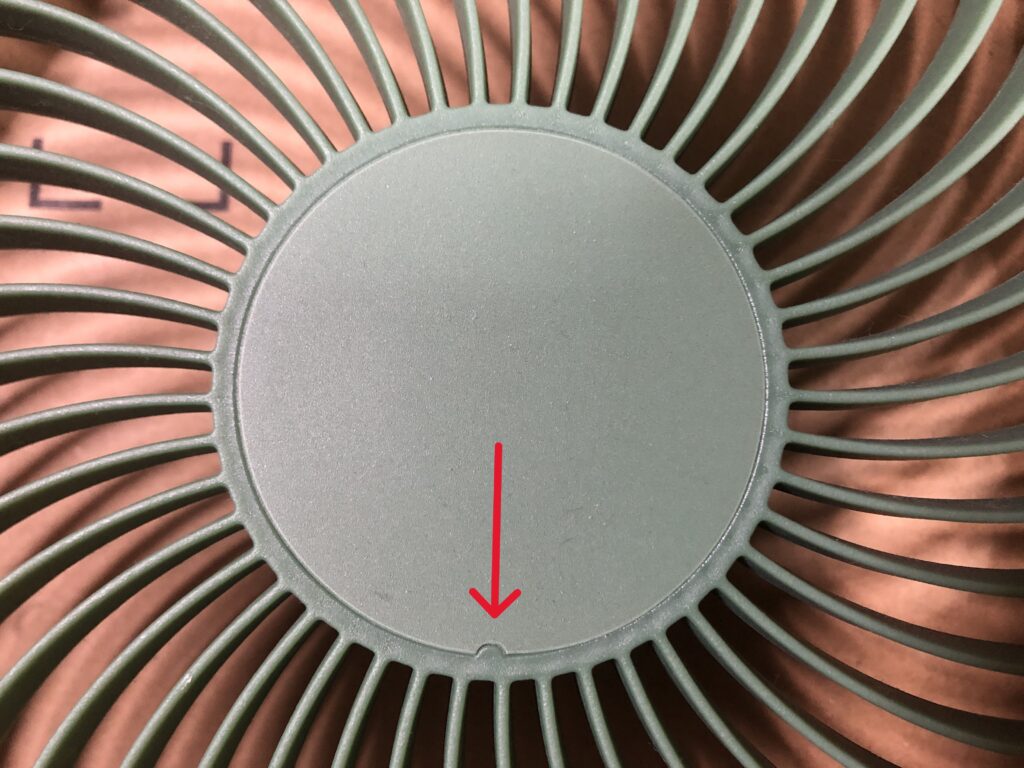

しかし、1台目の不調の時の原因は別にありました。それが何かと言いますと・・・下の画像の赤い矢印を見てください。

色々調べた結果、こちらは「スラストワッシャー」というようです。

取り外すとこんな感じです。樹脂製のワッシャーです。こんなんで摩擦を減らす効果があるらしいです。

1台目の時は、こちらが摩耗していてモーターが回る際の抵抗が大きくなってしまっていたのだと思われます。

ちなみにモーターの両側にありますので忘れないように。特にモーターに張り付いているかも知れないので注意しましょう。

しかし今回はそんなに摩耗しておらず問題なさそうなので、清掃と給油のみにします。

3.清掃して給油

各部を清掃していくのですが、清掃するためにはまず分解です。

モーターの軸にEリングが付いているのでラジペンで取ります。そうすると羽根側の軸受が取れるはずなのですが、Eリングの溝の部分で引っ掛かってしまい取れません。

おそらく極わずかなバリや傷が有ると思われるので、2000番のペーパーで軽く磨きました。

磨いたら何の抵抗もなく取れました。ヨカッタ~。

ここまでくれば作業は加速します。

写真だと光の具合で汚れが分かりにくいのですが、ティッシュで軽く拭いてみると・・・

ティッシュが真っ黒に!きたなっ!!

汚れがある程度なくなるまで拭いたら給油します。モーターの軸も汚れているので先に拭いておきましょう。

給油に使用したものはこちら、クレの「モリブデングリース」です。

給油に使用する油やグリスは、何が正解なのか分からないので、私は家にあったもので1番良さそうなものにしました。

シュっと一吹きするのですが、案の定かけすぎてしまいました。ティッシュで多少ふき取って、スラストワッシャーと軸受をモーターに仮付けして手でクルクル回して馴染ませたらモーターや軸受は完了です。

組付け前にカバーや本体を掃除していきます。キレイにすると気持ちいいですよね~。

ピカピカまではいきませんが、このぐらいで十分です。使用していればまた汚れてしまいますからね。

4.組み立て

一通りのメンテナンスが完了したので組み立てていきます!

組み立てで注意するところは1点のみ。

モーターと軸受を先に四角い筐体に取り付けてからナットを軸受に入れて、ボルトを締めていきます。

スイッチを外していないとあまり動かせないので作業しづらいですが、そこまで苦労しませんでした。

後は分解と逆の手順で戻していきます。

モーターの筐体を本体に固定して(画像はまだボルトを付けていませんがちゃんと取り付けました)、モーターのカバーを取り付けます。

モーターの軸の平らな面と羽根の穴の平らな面を合わせて羽根を取り付けます。取り付けのネジは逆ネジなので反時計回りで締めていきます。

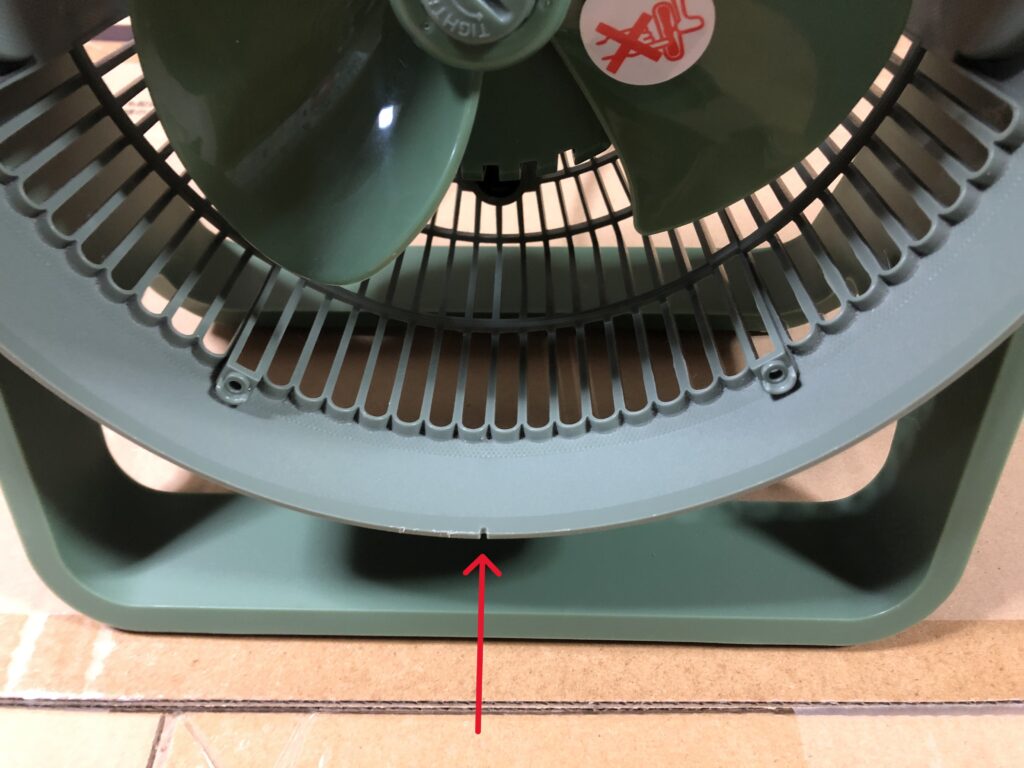

あとはカバーを戻すだけですが、このカバーに設計者のやさしさが隠れていました。

カバーの「表裏」と本体に位置決めの印があるんですよ。下の画像3枚の赤い矢印が全部下にくるようになっていて組み立ての際に悩む必要がないんです。

このような設計はとてもありがたいです。カバーをはめて裏のネジを締めて完成です!!

5.完成!!

記事の最初の写真と違いがあまりないように見えるかもしれませんが、しっかりと清掃したのでカバーのホコリはなくなっていますよ!(笑)

もちろん動作確認してバッチリ動きました。

何度か分解はやったことがあるので、かかった時間は1時間ほど。撮影をしながらなので、作業だけならもう少し早く終わると思います。

今回のメンテナンスで使用した道具は以下の写真の物です。

ハケはカバーや本体の狭い部分の清掃に使用して、ラジペンの黒い蓋みたいなやつは、外したネジ類を保管しておく入れ物として使用しました。

6.おまけ

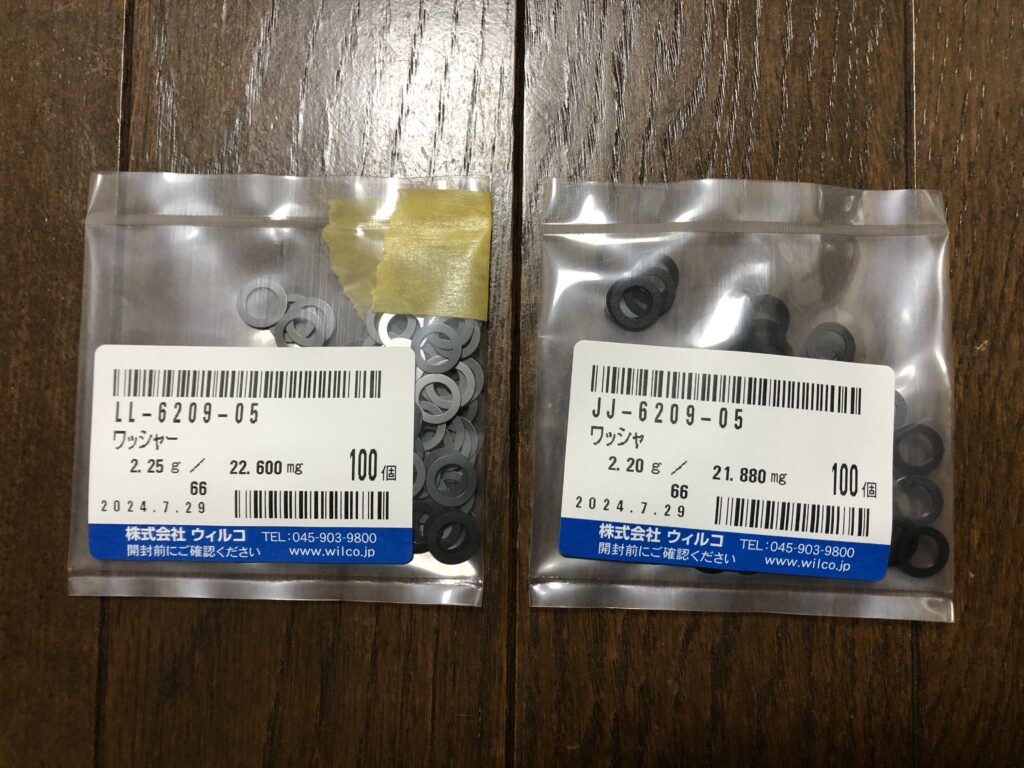

こちらの写真は、1台目の修理の際に交換した「スラストワッシャー」です。

ワッシャーのことを調べていた時は「こんなワッシャー手に入るのかなぁ・・・」と思いながらネットで色々と調べまくっていたら、スラストワッシャーを破損してしまい交換している方がいらっしゃいました。

その方が「ウィルコ」というネジ・ボルト・ワッシャー類を製造・販売している業者さんからスラストワッシャーを購入していたので、私も購入してみることに。

かなり細かくサイズがあり、材質も2種類あったので近いサイズで違う材質の物を念のため2種類購入しました。

使用したものは、「ポリスライダー」の「スラストワッシャー」です。

個数は予備も含めて10個ぐらいあれば十分なのですが、個数が少ないと単価が高くなってしまうので100個ずつ注文しました。多分一生分あると思います(笑)

軸受の清掃や給油で改善しない場合は、こちらのワッシャーが原因の可能性もあると思うので頭の片隅にでも入れておくといいかもしれません。

メンテナンス完了後に1週間ほど、1日あたり1~2時間ぐらい稼働していますが、全く問題なく動いています。今まで「強」で使用していましたが、メンテナンス後は「中」で同じぐらいの風量があるように思います。それだけ抵抗があったということですね。