私は過去にカーオーディオにはまっている時がありまして、色々なスピーカーを購入して自分で取り付けたり、カーオーディオのプロショップに依頼して100万円以上のシステムを組んでいた時もあります。現在はそこまでやるつもりはありません。主に金銭面ですかね・・・。

その時のユニットは大体売却してしまっているのですが、いくつかはまだ手元に残っています。

その中のあるスピーカーを、以前に分解したカングーのヘッドユニットのテストの為に引っ張り出してスピーカーをそのままの状態で使用していたところ、しっかりと取り付けをするとどのような音になるのか気になった&これからも不具合が出るかテストをしていくためにエンクロージャーキットを購入して音を聞いてみようと思いました。

1.使用するスピーカー

今回エンクロージャーキットに取り付けるスピーカーは「エイジュ」というメーカーです。モデルはおそらく「EIJU EF-100kv」だと思います。いつ買ったのか全く記憶にないんですよね(汗)おそらく中古車に付いてきたのだと思います。調べてみると、結構お高い値段なんですね。

中古車に付いてきたものなので購入時の箱やその他の付属品などはありません。詳細のスペックも不明です。

2.購入したエンクロージャーキット

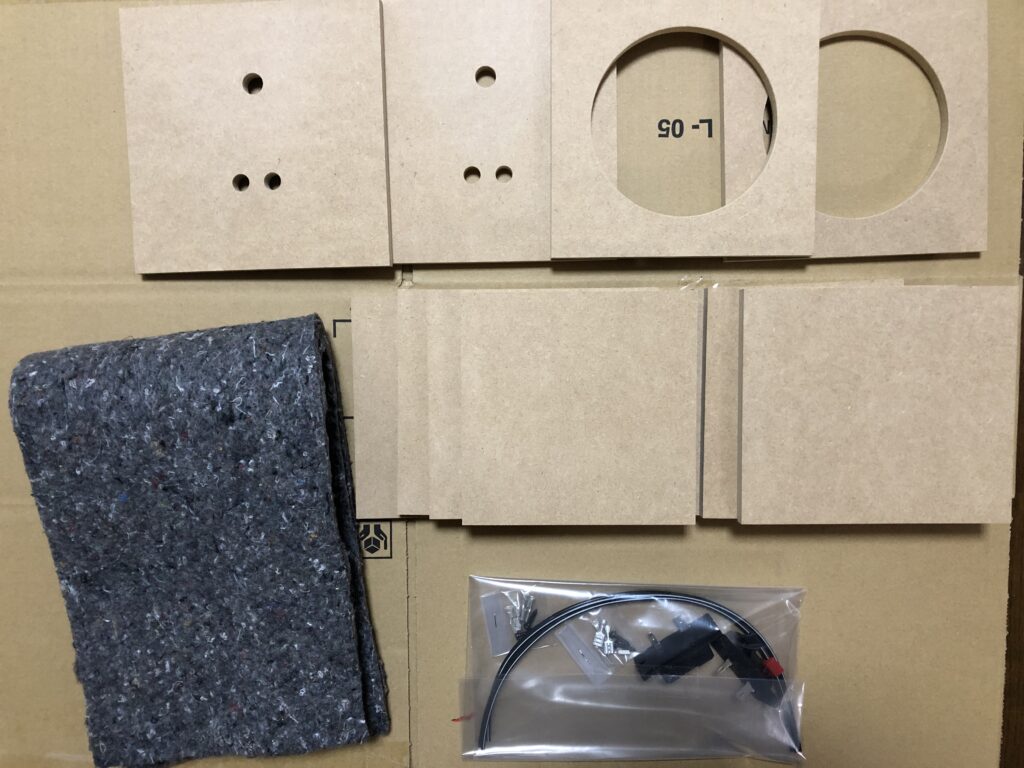

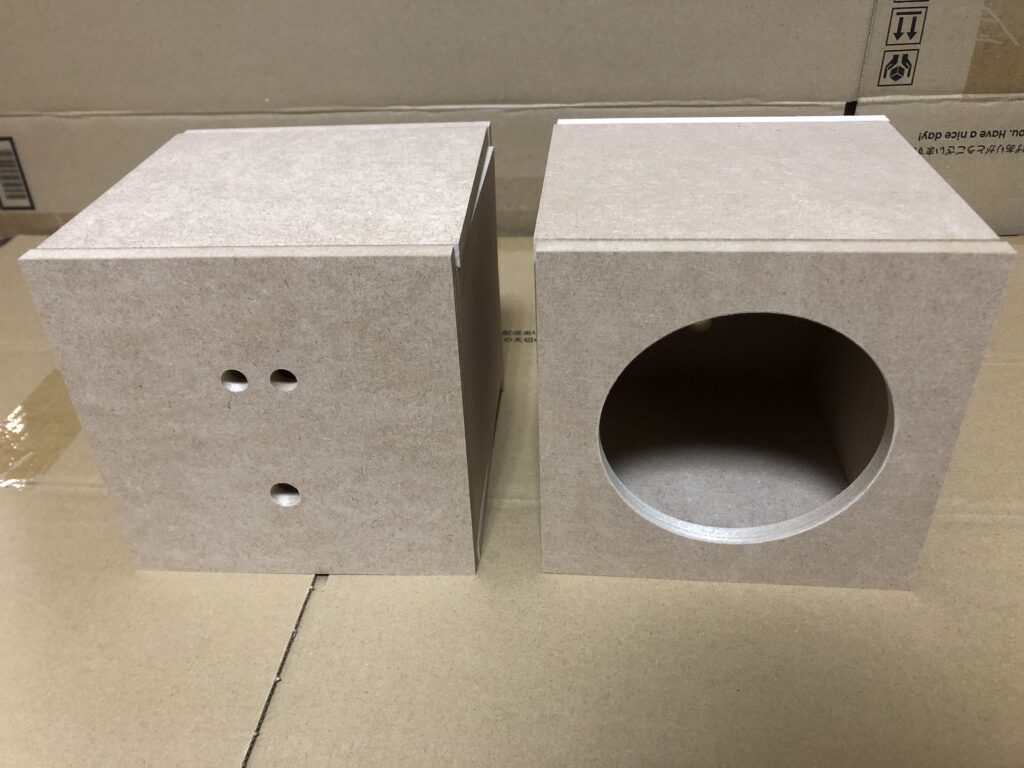

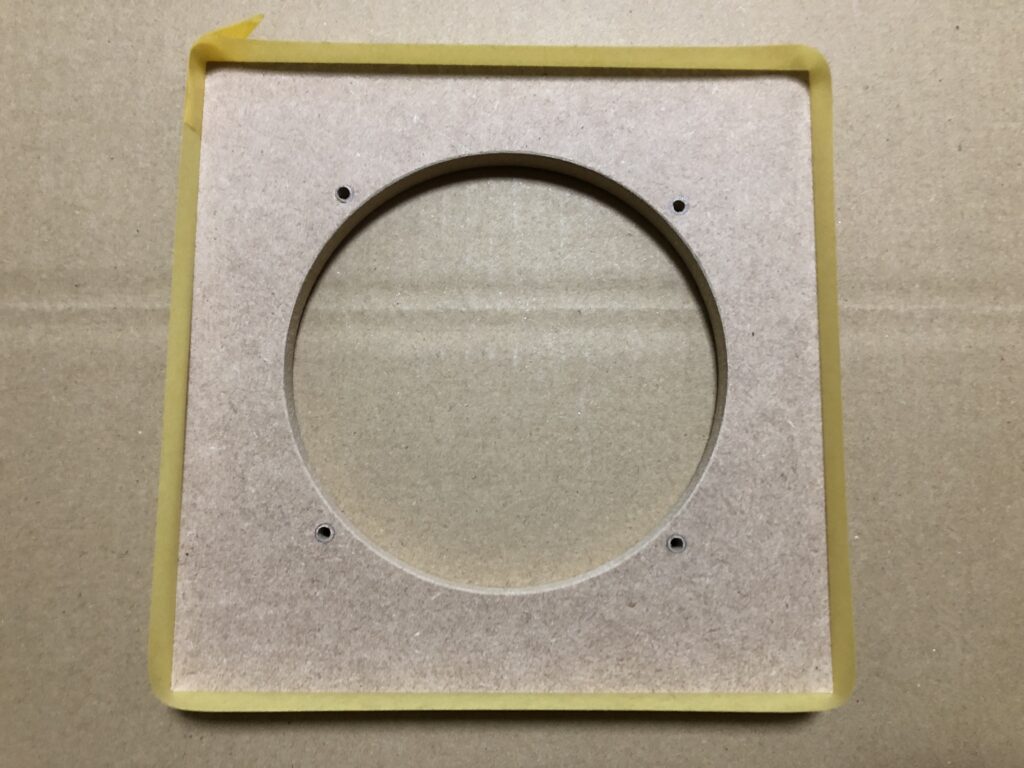

こちらが取り付けるエンクロージャーキットです。今回はバスレフ型にしました。スピーカーに必要な正確な容量は測っておらず、なるべく場所を取らないようにコンパクトでそれほど金額が高くないものを適当に購入しています。板材は「MDF」になります。

詳しい方から見れば「そんないい加減なことをするな!」と思うかもしれませんが、そこは温かい目で見守っていただけたらと思います。もしくは温かい言葉でアドバイスしていただけると幸いです。

オーディオ関係ってハマり始めると底なし沼のようにキリがありませんからね・・・。自分の中で「これぐらいでヨシ!」って決めておかないと。私自身が細かい違いが分からないというのもありますが。

購入は楽天で、ショップは「コイズミ無線」さんです。何にも知らずに購入したのですが、こちらのショップは自作スピーカーではかなり有名なんですね。

しかし、残念ながら2025年7月22日をもって楽天市場店でのサービスを終了してしまったようです。楽天市場への出店をやめただけで、自社のホームページより商品の購入はできるので、購入したい場合はコイズミ無線さんのホームページより購入しましょう。コイズミ無線さんのホームページはこちらから。

エンクロージャーキットを選ぶ際は「開口部の径、バスレフ型か密閉型、ステレオかモノラル」で決めました。開口部の径は全部で18種類あるので細かく選択できて助かりました。私が購入したキットは吸音材やファストン端子、ターミナルまでセットになっているのでこれ1つで1式揃えられて便利です。

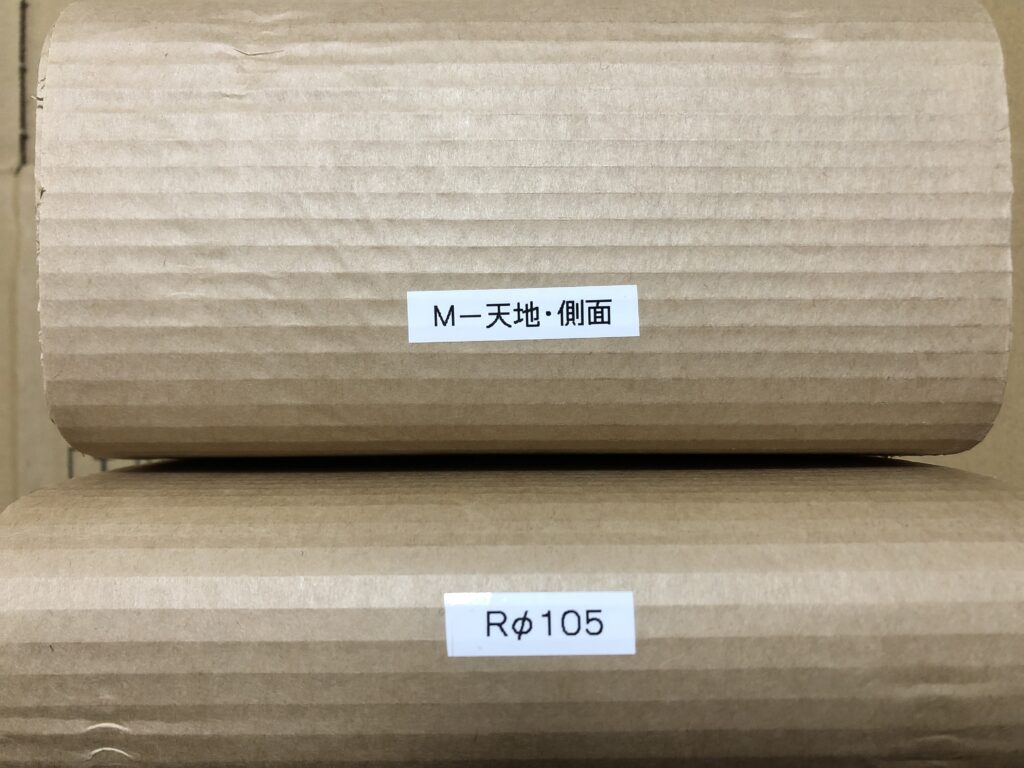

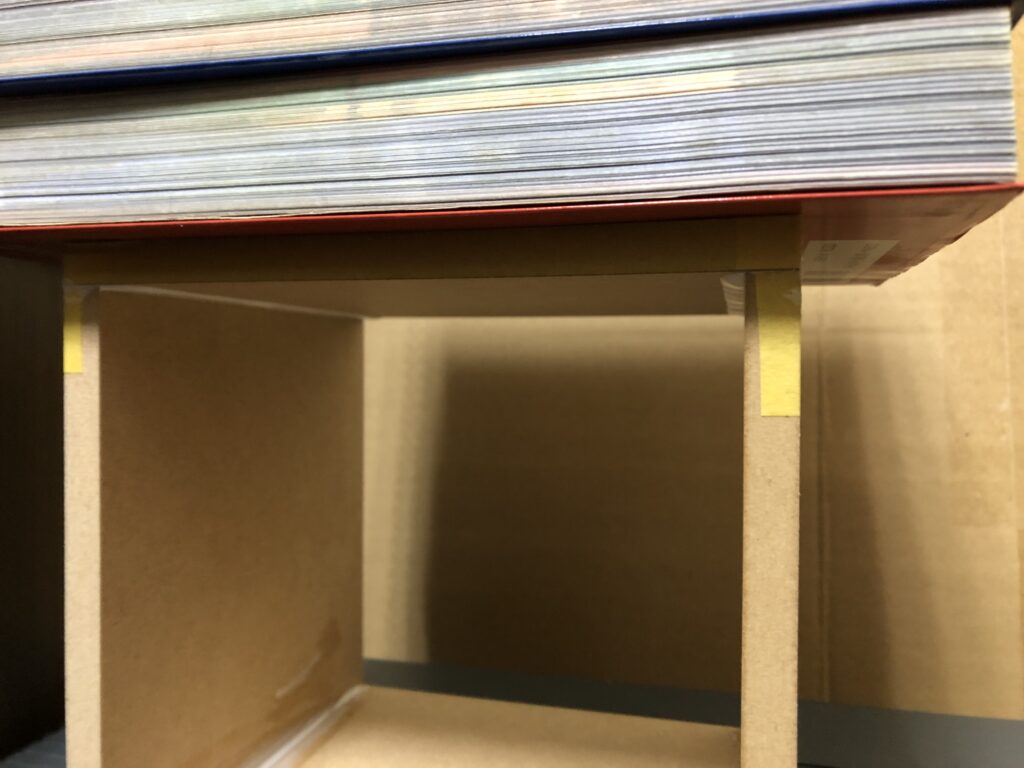

セット内容を細かく見ていきましょう。ちなみに梱包はかなり丁寧で好印象でした。

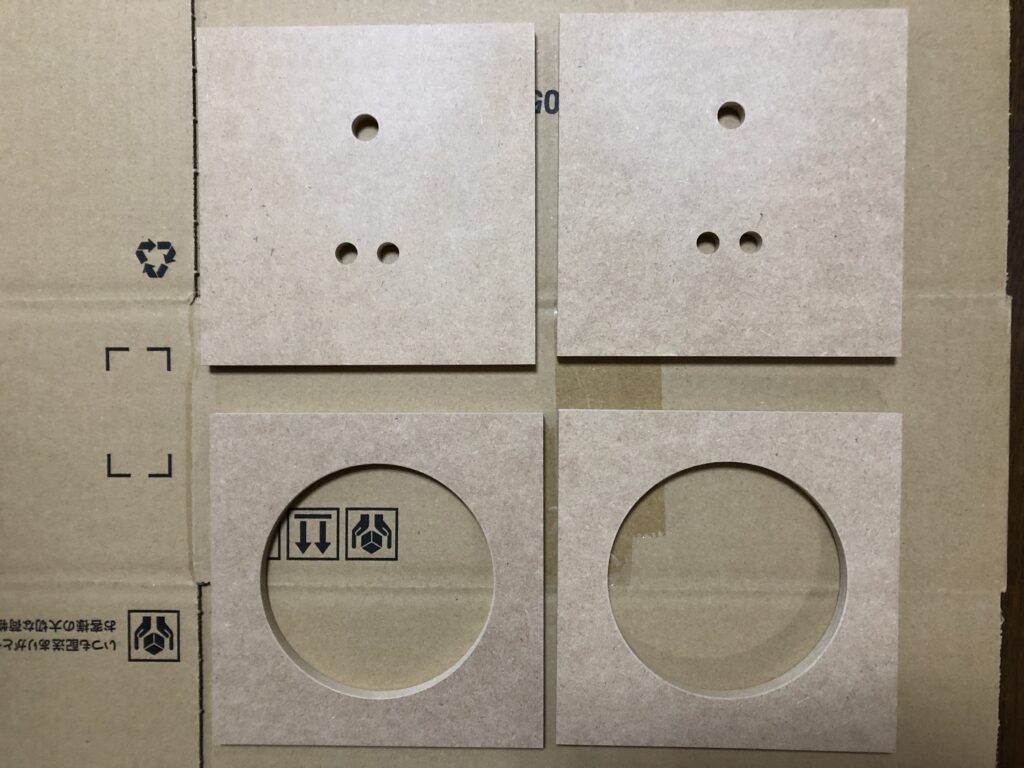

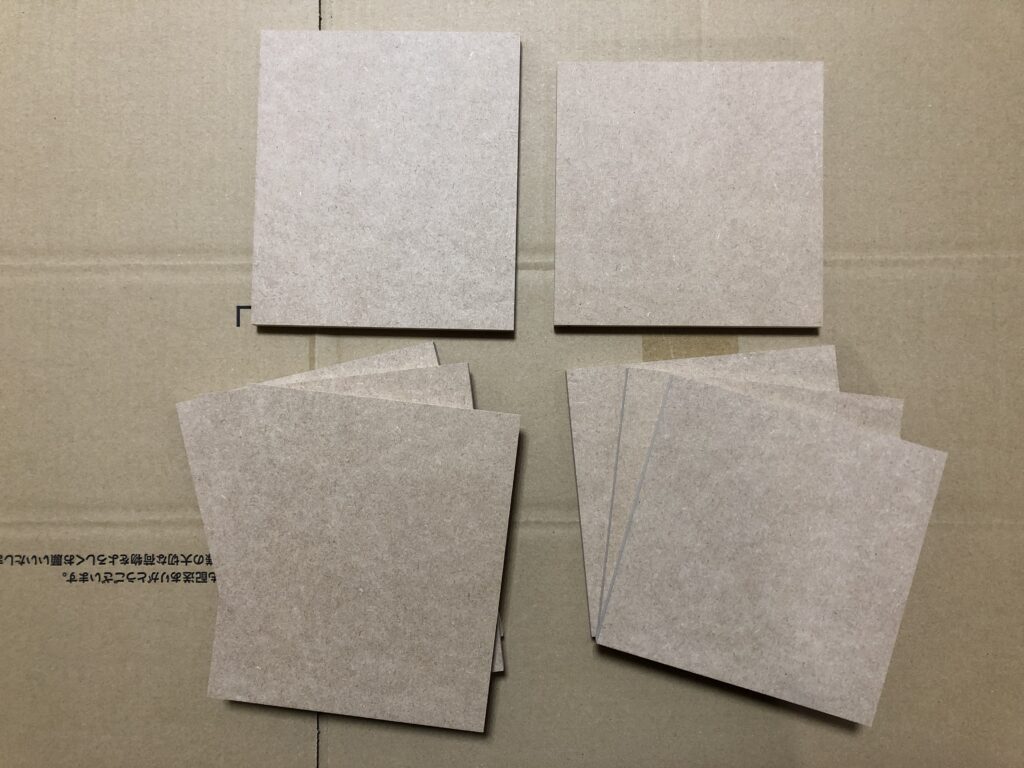

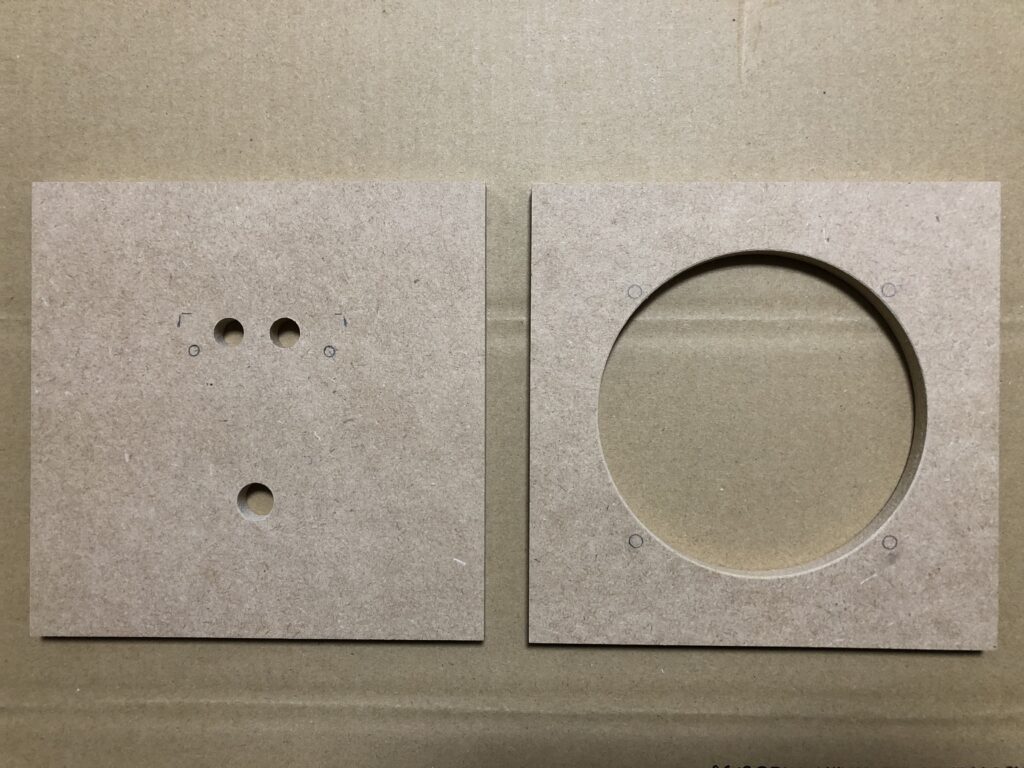

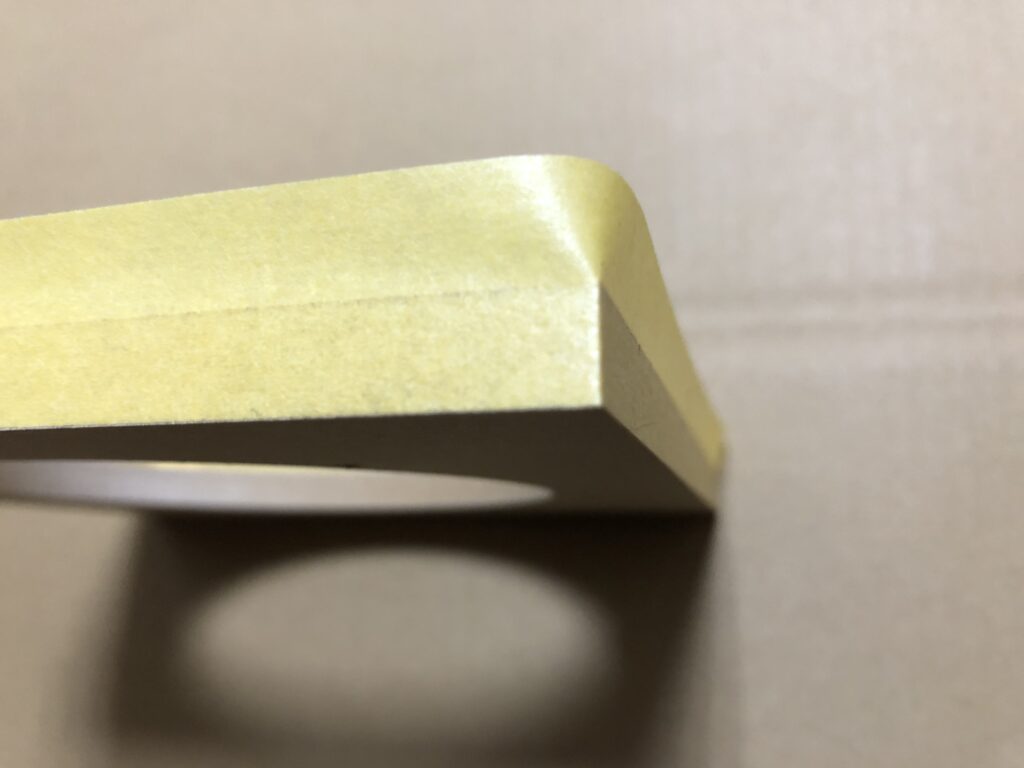

まずは板材から。開口部の径は105ミリです。2枚目の画像の板材が1枚目の画像の下に、3枚目の写真の8枚が1枚目の画像の上に入っていました。

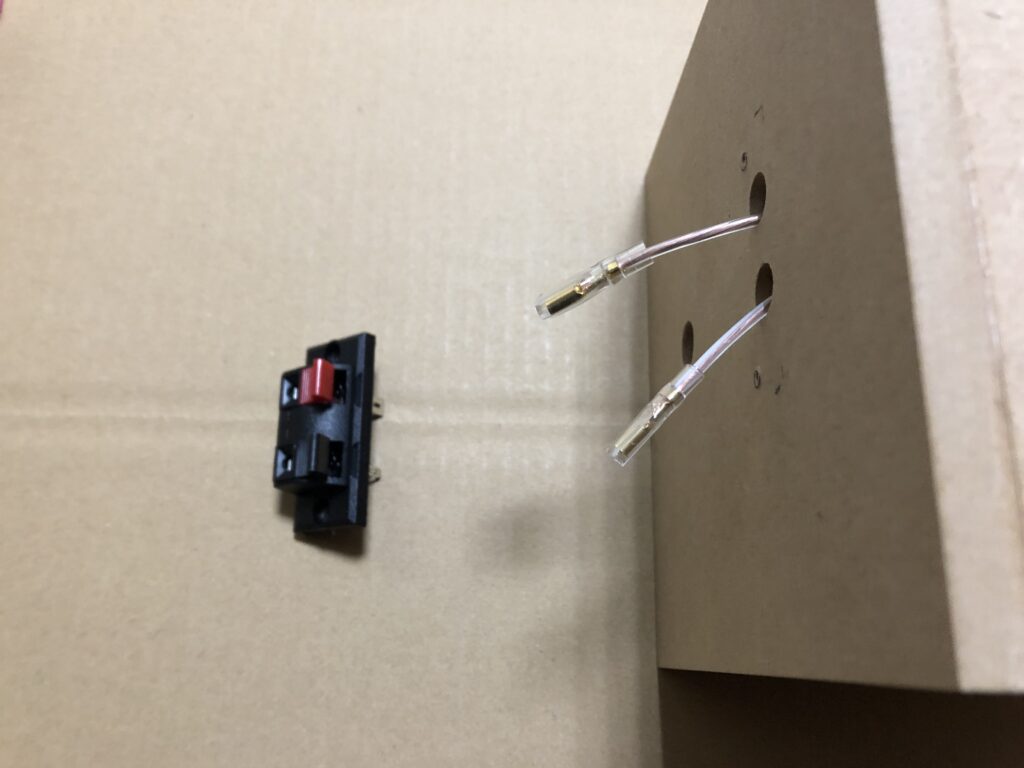

そして吸音材と小物が入った袋(スピーカーターミナル、内部配線、ファストン端子、ターミナル取り付けネジ)です。

セット内容に問題はありません。どのような音になるのか楽しみです。

3.用意するもの

今回使用した主なものです。

- スピーカーユニット・・・EIJU EF-100kv

- 木工用ボンド・・・板材接着

- プラスドライバー・・・ターミナル、スピーカー取り付け

- 下穴用のドリル・・・取り付けネジにあったものを用意

- ワイヤーストリッパー・・・あると便利(なくても電工ペンチやハサミなどで代用可)

- 電工ペンチ・・・ファストン端子をかしめるときに必要

- おもり・・・接着時に使用

- マスキングテープ・・・接着時にボンドがはみ出るのであったほうが良い

- ティッシュやタオル・・・はみ出たボンドの拭き取り

おもりは、ゲームの攻略本をたくさん使用しました。特に「ファイナルファンタジーシリーズ」のアルティマニアは厚みがあって重いのでちょうどいいおもりになりました(笑)

写真を撮り忘れてしまいましたが、これとは別に汎用の「スピーカーグリル」も購入しています。グリルは、スピーカーの各部分の径を測定して取り付けられるサイズを確認して購入しています。

4.エンクロージャーの組み立て

購入したページに「組み立て手順書」が載せられているので、大体はこの手順書通りに組み立てていきます。

記載されている大まかな流れです。

- 仮組

- 上下と側面の接着

- 内部配線の準備

- 後面の接着

- 吸音材取り付け

- 前面の接着

- ターミナル取り付け

- スピーカーユニットの取り付け

特に難しいところはなく組み立てられそうです。何か所か順番を変更していきます。それでは組み立て開始~。

仮組

まずはボンドを使わずに仮組をします。板の向き、接着の位置、完成の状態や作業工程のイメージ、商品に不具合がないかの確認をしていきます。

なるほど、こんな感じになるんですね。完成が楽しみになってきました。

作業の工程や完成のイメージができてきました。

上下と側面の接着

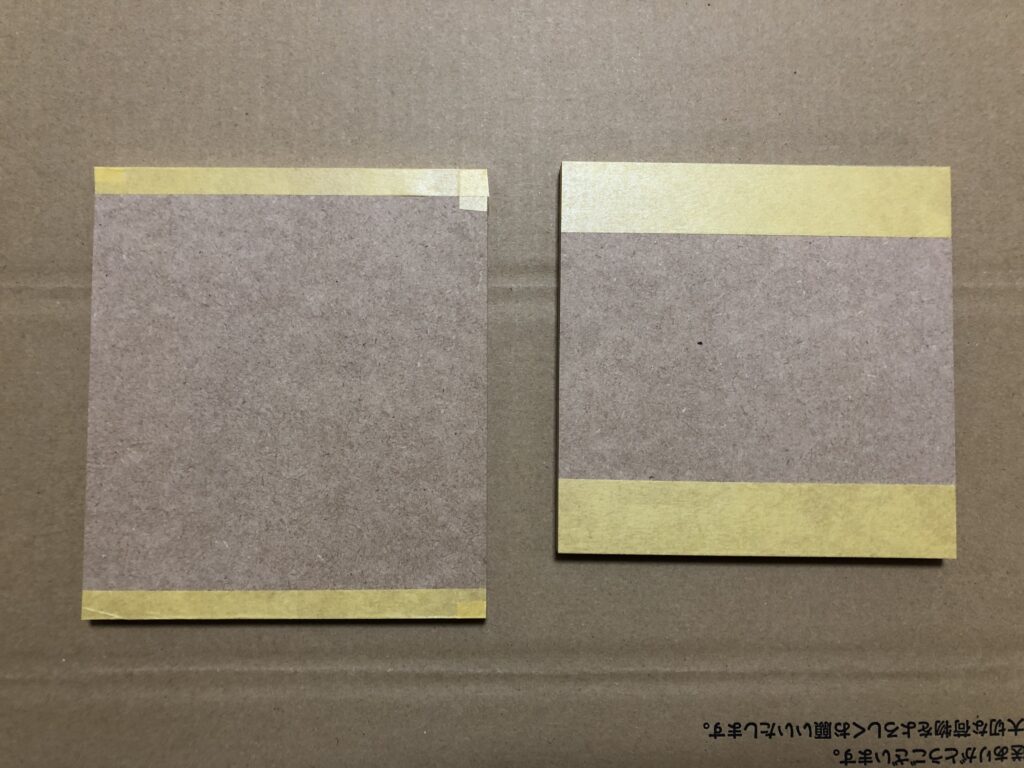

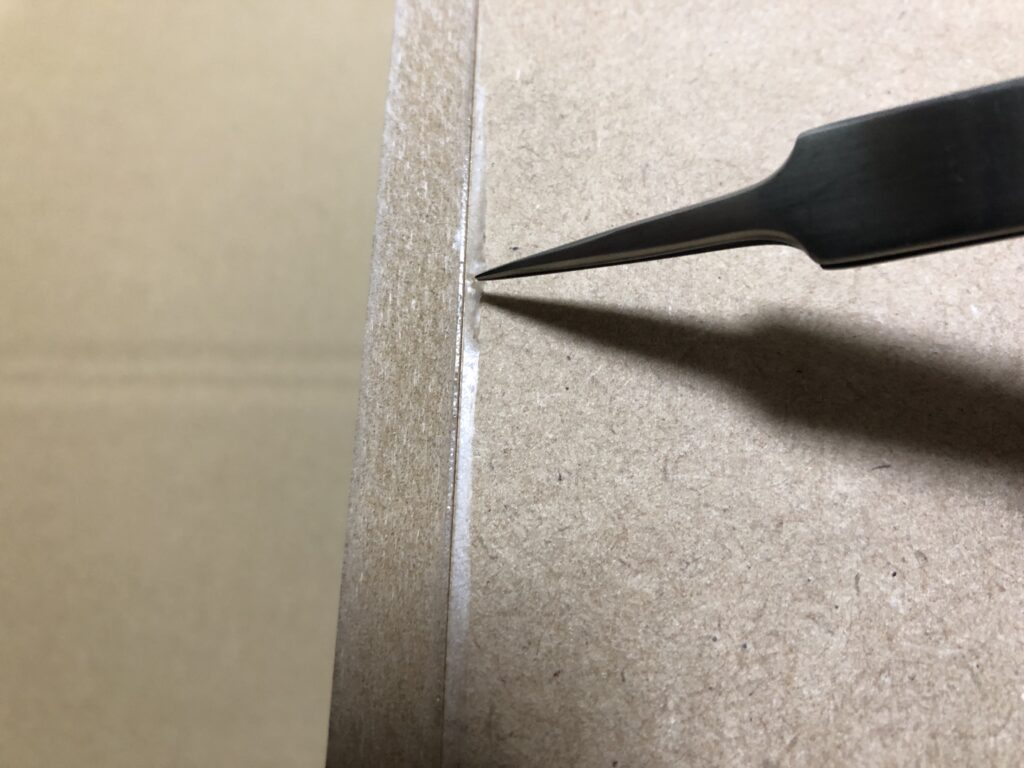

いよいよボンドで接着していくのですが、その前にマスキングテープを貼っていきます。こんな感じで必要な枚数分貼っていきます。

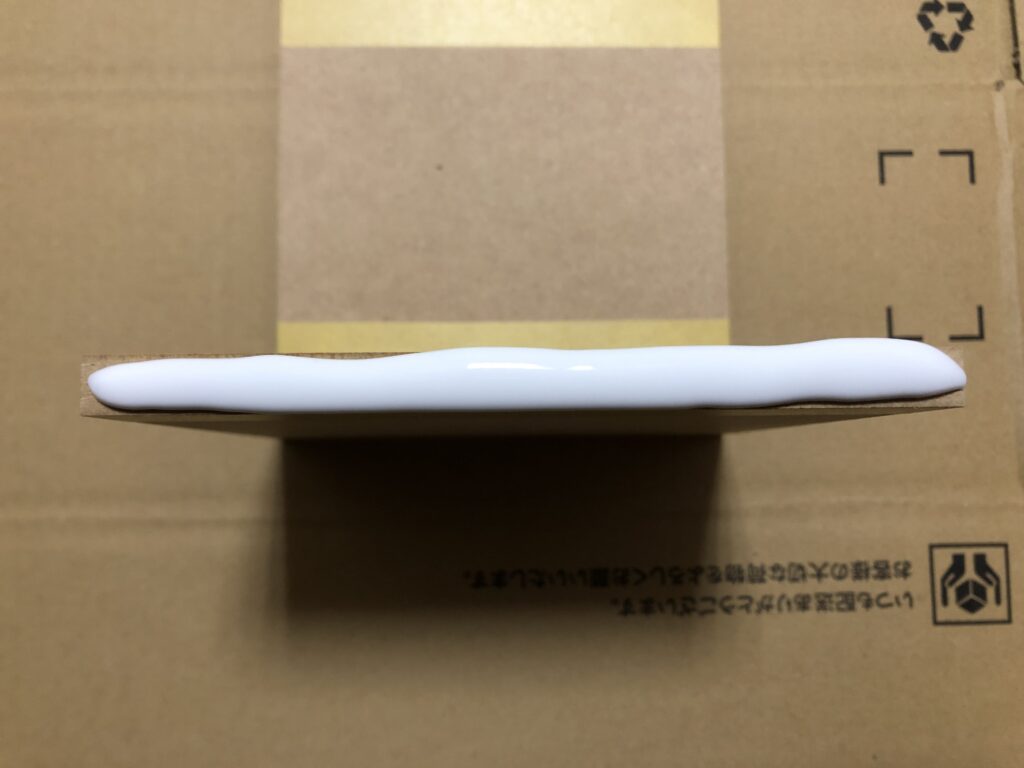

ボンドで張り付ける面を間違えないように何度も確認して、いよいよボンドを付けていきます。MDFは水分をよく吸うらしいのでこれでもかってぐらいにたっぷりとつけていいそうです。

塗りすぎました(爆)言い訳だけさせてもらうと、思っていたよりもボンドが水っぽかったんですよね。まさかこんなに出るとは思ってなくて。ちなみに上の写真は1回目に塗ったときのものです。2回目以降はこれよりも半分以下にしています。

あとは1枚ずつ丁寧に貼り付けていきましょう。あんまりのんびりやっているとボンドが乾いてきて微調整ができなくなるので丁寧に素早くです。

板材を貼り付けたら下の画像のようにボンドがはみ出てくるのでティッシュでふき取ります。塗る量を結構減らしたのですが、まだ多そうですね。でも少ないよりは多いほうがいいと思うので、今回はこれぐらいの量で塗っていきます!

上下と側面の4枚を貼り合わせたら位置がずれていないか指で1か所ずつ確認して微調整していきます。

微調整が終わったら、攻略本を5~6冊上に乗せてっしっかりと接着します。

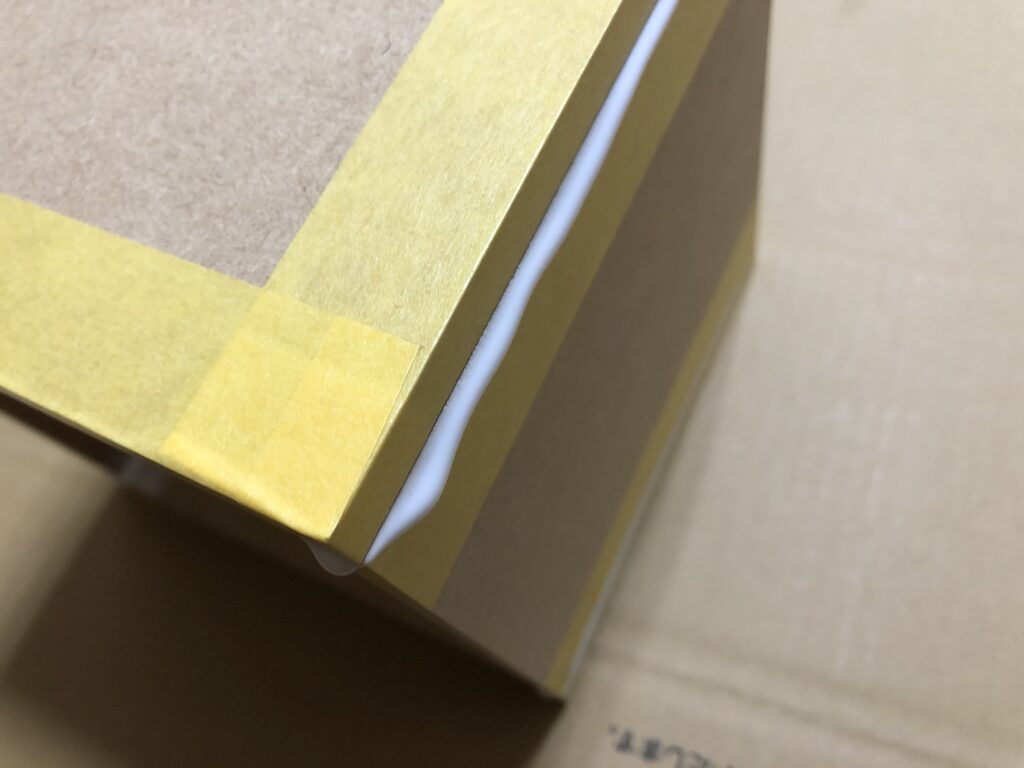

が、ここで1つミスをしました。はみ出たボンドを拭き取ったら、すぐにマスキングテープを剥がすべきでした。完全に乾燥してから剥がしたため、はみ出たボンドが固まりちょっと面倒なことに。ボンドをキレイにふき取っていればまた違ったと思うのですが、マスキングテープを剥がすからと適当にふき取ったんですよね。

乾いたボンドがテープみたいに残ってしまいました。これを取るのが結構メンドイ・・・。

乾いたボンドが残ってちょっとカッコ悪くなりました。後日キレイにしておきます。

内部配線の準備、取り付けネジの下穴開け

内部配線の作成

ボンドが乾くのを待っている時間を利用して内部に使用する配線を作っていきます。といっても今回の記事では配線の作成については解説はせず途中経過の画像のみにさせていただきます。

付属の配線にファストン端子を取り付けていきます。・・・が、作業途中でスピーカーケーブルは自前で持っているのを思い出し、付属の配線は使用せずに自前の物を使用することにしました。ケーブルにそこまで拘りはないので、近所のホームセンターに売っていたものです。

注意点としてはプラスとマイナスを間違えないようにすることですね。配線の1本には白い線が入っているので、目印にすると間違いがなくなります。

商品ページの組み立て手順書だと「白い線が入っているほうにプラスを取り付ける」になっていますが、カーオーディオを過去に何度も取り付けしている私からすると、線の入っているほうがマイナスのイメージがあり今後間違えてしまう可能性があるので、ここは手順書とは違いますが「線が入っているほうをマイナス」として端子を取り付けていきました。

ここに関しては取り付けする人が間違えなければ問題ないのでどちらでもいいと思います。反対側も同じように端子を取り付けて内部配線の作成は完了です。

取り付けネジの下穴開け

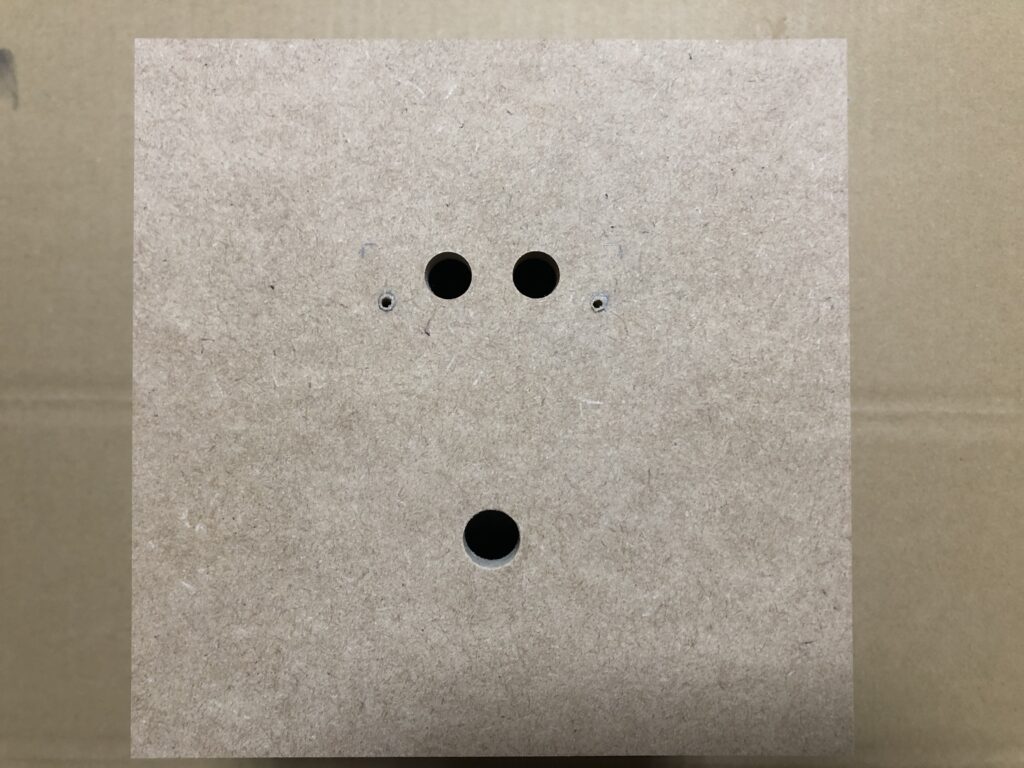

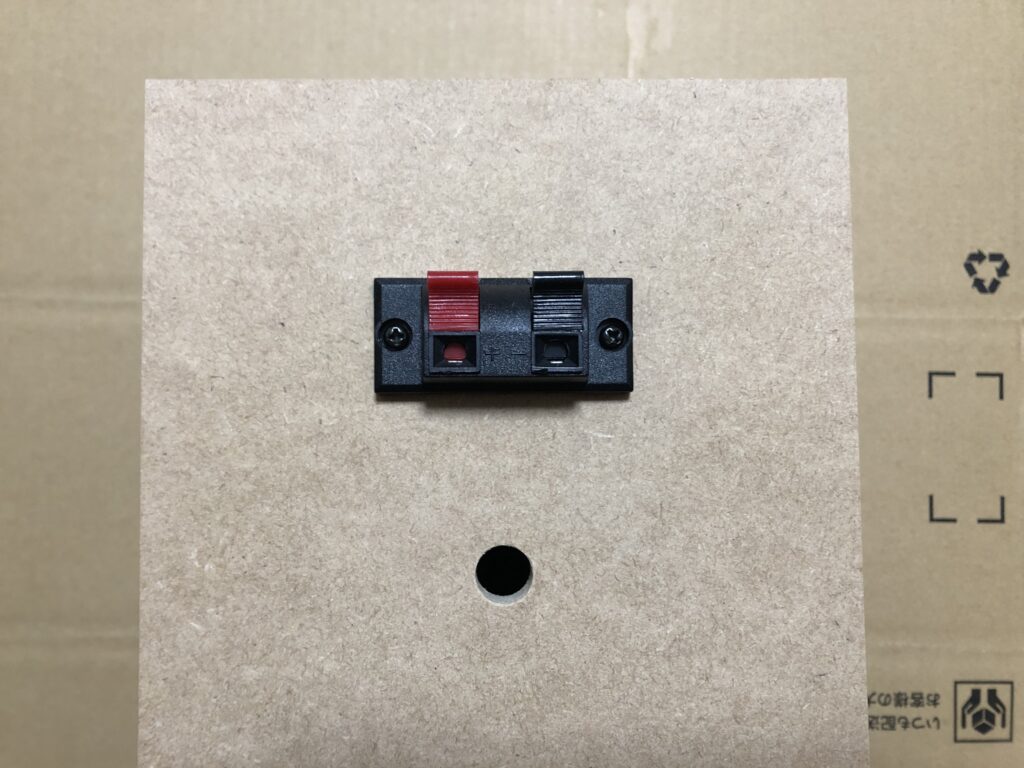

次にネジの下穴を開けていきます。前面板にスピーカーやグリルをあてがって穴あけする位置を決めて印をつけていきます。背面板も同じようにターミナルをあてがって印をつけます。

印をつけたらドリルで穴を開けていきます。ターミナルの穴には2ミリ、スピーカーの穴には3ミリのドリルを使いました。ドリルのサイズはネジのサイズによって異なるので使用するネジの径を測って決めましょう。

こんな感じで残りの板材にも穴を開けたら下準備は完了です。

前面、後面の接着

手順書では後面を接着後に中に吸音材を入れ前面を接着しますが、手が入る開口径なら吸音材を入れるのは後でも問題ないので、先に前面と後面の板材を接着してしまいます。

まずはマスキングをしていきます。このタイミングで後面と前面の4枚のマスキングを済ませておきます。

同じような感じで最初に接着した上下と側面の板にもマスキングテープを貼っていきます。・・・が、撮影を忘れました(汗)撮影をしたのはボンドを塗った後でした。後面にピントがあってるし(笑)

まぁ接着をする工程としては最初の「上下と側面の接着」の時と変わらないので詳細はスキップします。

手順としては、後面を接着➡もう1個の後面を接着➡ボンドが乾くまで待つ➡前面を接着➡もう1個の前面を接着➡しっかり乾燥 ですね。もちろんボンドを乾かす際は攻略本をこれでもかとたくさん乗せています。

吸音材、スピーカーユニット、スピーカーターミナルの取り付け

ボンドが完全に乾いたら残りの物を取り付けていきます。

まずは吸音材を内部に1周ぐるっと収まるようにカットしてスピーカーの取り付け開口部から入れていきます。中に入ったら側面に這わせるように押し付けておきます。後々調整する可能性もあるのでさっと終わらせました。

次は内部の配線をターミナルに付けて、ターミナルを後面の板材にネジで固定します。

前面のスピーカーは、グリルを忘れずに。板材の上にグリルを置き、スピーカーユニットに内部の配線を取り付けてからグリルの上に置いてネジで固定します。スピーカーを固定するネジはグリルに付属されていたので助かりました。

鉄製の網グリルを取り付けたら完成です!とりあえず塗装はせずにこのままの状態でしばらくは使用していきます。飽きたらぬります(笑)

なかなかいい感じです。スピーカーユニットのわりにボックスが小さい気はしますが。まぁいいでしょう。

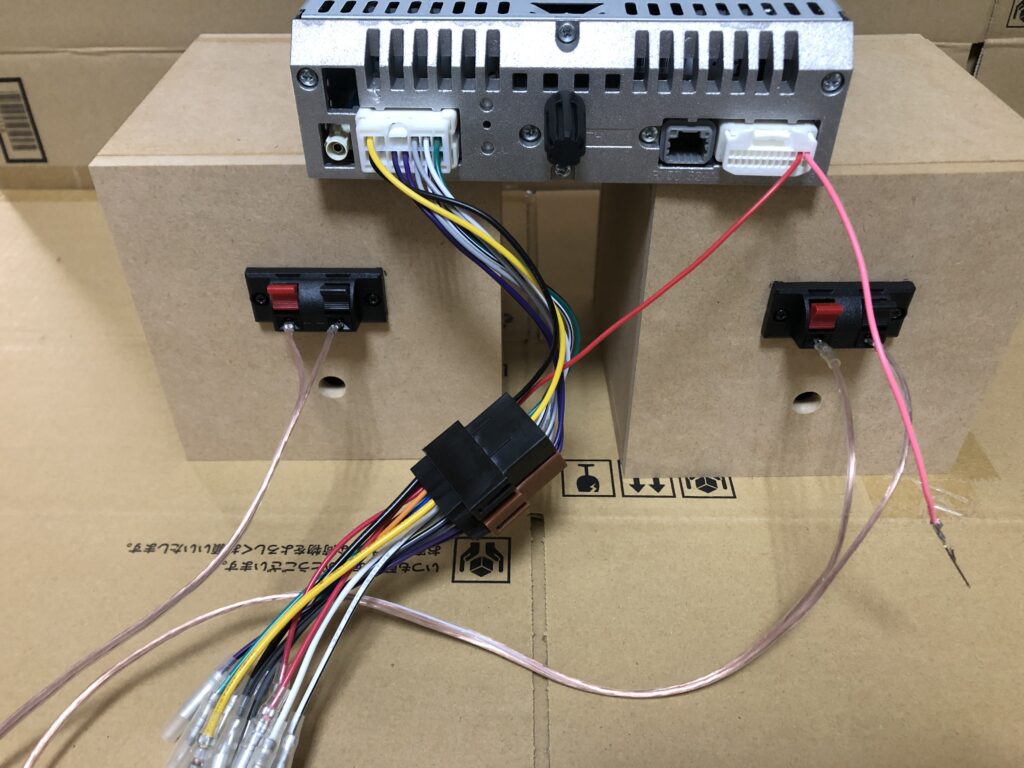

5.カングーの純正オーディオに繋いで試聴

早速カングーのオーディオに各配線を接続して試聴します。とりあえずは仮でつないでいるので配線がゴチャゴチャしていますが気にしないでください。後々設置場所を決めてキレイに束ねます。

数十分聞いた感想は・・・10cmのスピーカーってこんなにバランスのいい音が出るんですね。低音は想像しているよりもはるかに出ています。もちろんかなり低めの低音は若干の物足りなさは感じますけど、それでも十分な感じがします。選んだエンクロージャーがバスレフなのも影響しているんでしょうか。

エイジュって結構いい音出るんですね。ビックリです。車という環境だったり使用するヘッドユニットやアンプ、チューニングによってかなり変わると思いますが。あまりこだわるとどんどん沼にハマるのでこれでヨシとしますが。もともとはヘッドユニットのテスト用としてエンクロージャーキットを購入していますし。

後でじっくりと聞きこみたいと思います。

6.おまけ

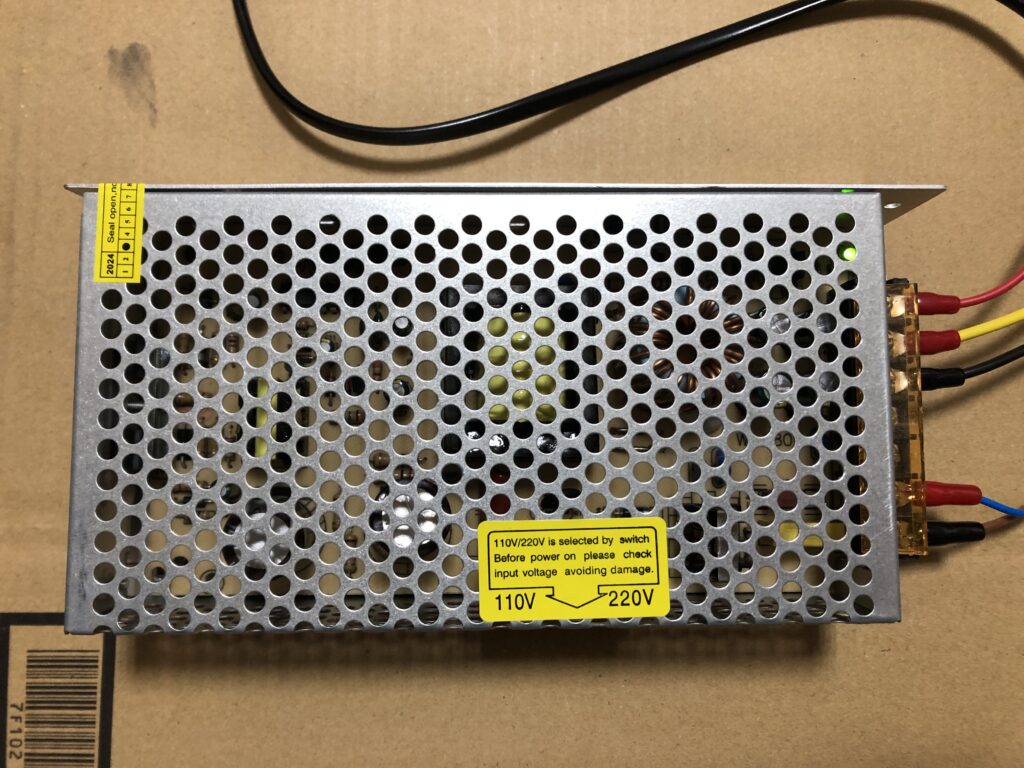

おまけとして使用しているコンバーターや接続の状態を紹介したいと思います。

コンバーターは楽天で購入したものです。メーカーは不明。金額は2500円でした。(現在は2600円)

電圧は約10~14.5Vぐらいの間で調整可能です。今は確か13.5~14Vぐらいだったと思います。

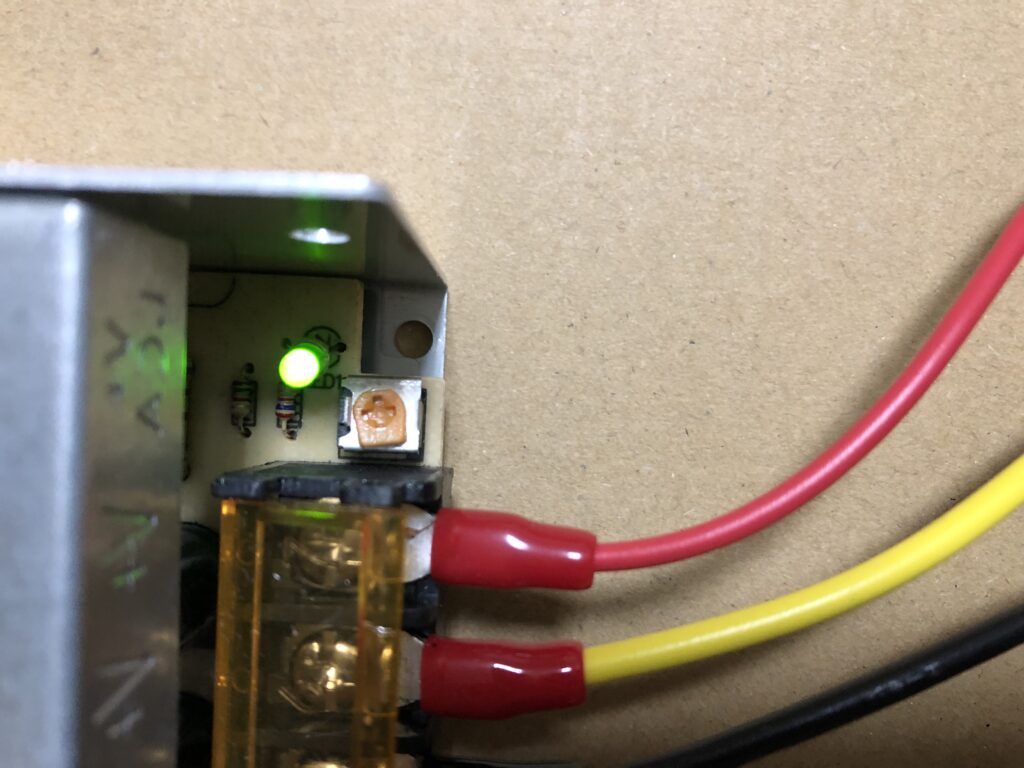

コンバーターを購入した時に付属していた配線を使用していたら配線が溶けて煙が出てきてメチャメチャ焦りました。煙が出た瞬間すぐにコンセントを抜いて事なきを得ましたが。

商品説明欄をよく見たら、「付属の配線はテスト(低電流)用となるので、長時間や大電流はご使用にならないでください。」と記載してありました。ちゃんと読まないとダメですね。反省しました。

現在、接続に使用している配線は大体エーモンの製品です。車の配線と同じ色を使用して分かりやすくしています。スピーカーケーブルは「内部配線の作成」の所にも画像がありますが、「YAZAKI」というメーカーのものです。

赤はアクセサリー電源、黄色は常時電源、黒はアースに接続しています。アクセサリー電源は途中にスイッチを取り付け、車両のACC電源のようにON、OFFを切り替えられるようにしています。

今回のような自作のエンクロージャーは初めて組み立てましたが、とても楽しく作業ができました。作業中はどんな音になるのかワクワクするんですよね。中の吸音材やスピーカーのケーブルなど手軽にチューニングもできますし。

家にはもう1台お気に入りの使用していないスピーカーユニットがあるのでそちらもエンクロージャーに取り付けて聞いてみたくなってきました。予定は未定ですが、いつかはやるかも?